8月10日晚9:30,上海当代艺术博物馆(PSA)“贝聿铭:人生如建筑”展览落下帷幕。为期三个多月的展期内,观众们的观展热情持续高涨,数次刷新PSA单日入馆人数记录,总参观人数逾16万,单日最高观展人数出现在8月9日,为7265人。同一天闭幕的西岸美术馆“建造上海:1949年以来的建筑、城市与文化”亦勾起上海市民的集体回忆。

事实上,在这个春夏,多场建筑主题展在上海展开,从西扎、高迪,到贝聿铭、梁思成,建筑师们在上海交会,展览既各自独立,又彼此呼应,为上海这座城市注入城市建设的新思考。

上海当代艺术博物馆“贝聿铭:人生如建筑”展览最后的周末,馆外等待的观众排起了长队。

“贝聿铭:人生如建筑”,作为中国内地首个全面回顾展,展览以逾400件展品(包含来自机构或私人收藏的绘图手稿、建筑模型、摄影、影像及文献资料),勾勒出贝聿铭的百年人生,其中不少展品是首次在中国内地公开亮相。

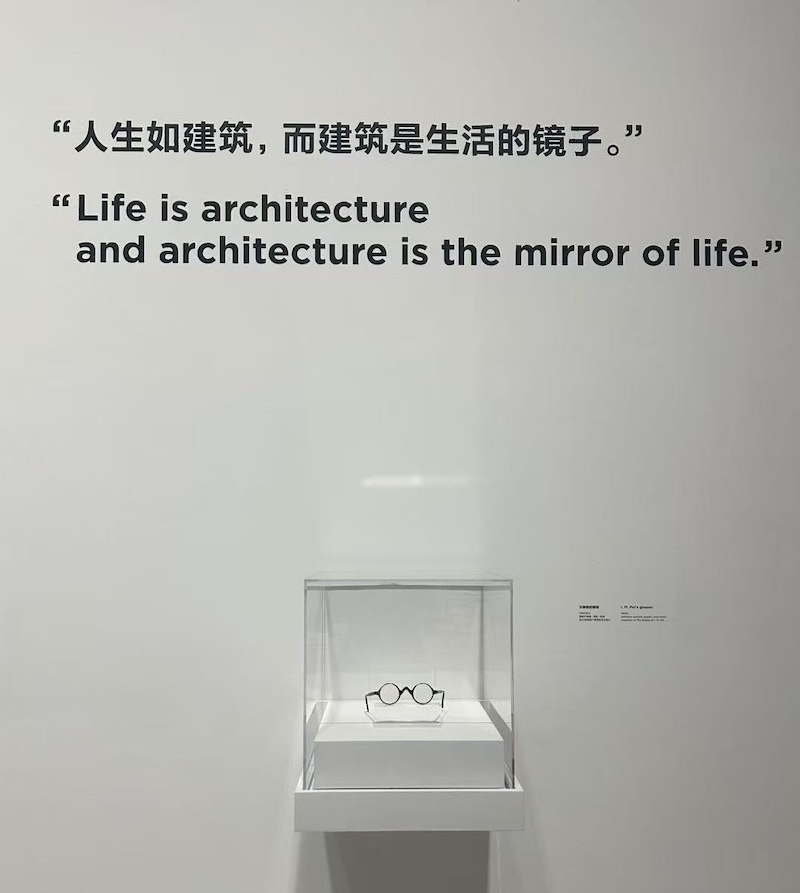

“贝聿铭:人生如建筑”展览现场,贝聿铭的眼镜,1960年代

上海当代艺术博物馆“贝聿铭:人生如建筑”展览最后的周末,展厅内多处于爆满状态。

而上海对于贝聿铭,意义非凡。这座城市不仅见证了少年贝聿铭的成长,更是一份记忆,多元文化体验成为他日后“用现代语言诠释传统”设计理念的萌芽。目前已知上海对贝聿铭影响最大的是国际饭店,这座由匈牙利建筑师邬达克从芝加哥摩天大楼中汲取了灵感、由中国民族资本四行储蓄会共同投资建设,于1934年落成的“远东第一高楼”是贝聿铭建筑梦的起点,这座建筑在当时的中国人心中,象征着一种现代与民族可以并存的建筑理想。

国际饭店旧影

同样在上海当代艺术博物馆,同为普利兹克奖获得者,现年92岁的葡萄牙籍建筑师阿尔瓦罗·西扎(Álvaro Siza)以“阿尔瓦罗·西扎的档案”为名,带来其迄今为止亚洲最大规模的个人回顾展。800多件展品构建了一张跨越时空、互文观照的建筑地形图,勾画出这位建筑大师悠长而丰沛的创作经历。

西扎与贝聿铭,两位普利兹克奖获得者分别在上海当代博物馆5楼和7楼展厅展出。

“贝聿铭展”闭幕日,“阿尔瓦罗·西扎的档案”的观展人流。

这并非两位普利兹克获奖建筑师的首次交会,早在1990年左右,他们在同一片城区开展项目——展览中呈现的曼努埃尔·卡尔加莱罗基金会的项目(位于里斯本“西班牙广场”区域)。“西扎负责区域总体规划,贝聿铭受邀设计东方博物馆。尽管最终两个项目都未能落成,但两位大师在那段时期有过实质性的接触。”展览“阿尔瓦罗·西扎的档案”策展人,也是西扎的学生和合作者安东尼奥·乔彼纳(António Choupina)在接受澎湃新闻专访时说。他同时还认为,波尔图“西扎之翼”的三角形入口,既带着葡萄牙修道院建筑的传统,也像是对贝聿铭为卢浮宫所设计金字塔入口的回应。

贝聿铭(左一)与阿尔瓦罗·西扎(左三)合影。

塞拉维斯基金会-西扎翼楼,葡萄牙波尔图,2018-2022年。图片 © Fernando Guerra

从西扎、高迪,到贝聿铭、梁思成,建筑师在上海交会

这种对话,也延伸到了这座城市之中。

西扎早年一直钟情雕塑,后来因为机缘巧合在一场途经巴塞罗那的旅程中被这座城市以及安东尼·高迪的作品所打动,随后结束了自己的雕塑之旅,转入建筑系。位于外滩的上海久事艺术空间正在举行高迪联展。高迪的加泰罗尼亚建筑世界虽然远在西班牙,但影响力却辐射全球,或许在展览所呈现的建筑构件、历史照片、工作手稿之中,能些许触碰到当年西扎的感动。

上海久事艺术空间“绚烂归朴——高迪与他的时代”展览现场

1935年,贝聿铭离开上海赴美留学,首先在费城宾夕法尼亚大学短暂停留,那里培养了中国第一代建筑师,范文照、杨廷宝、梁思成、童寯、陈植等均毕业于宾大。

中国留学生在宾夕法尼亚大学,左二:林徽因;右一:陈植。陈植家属供图。

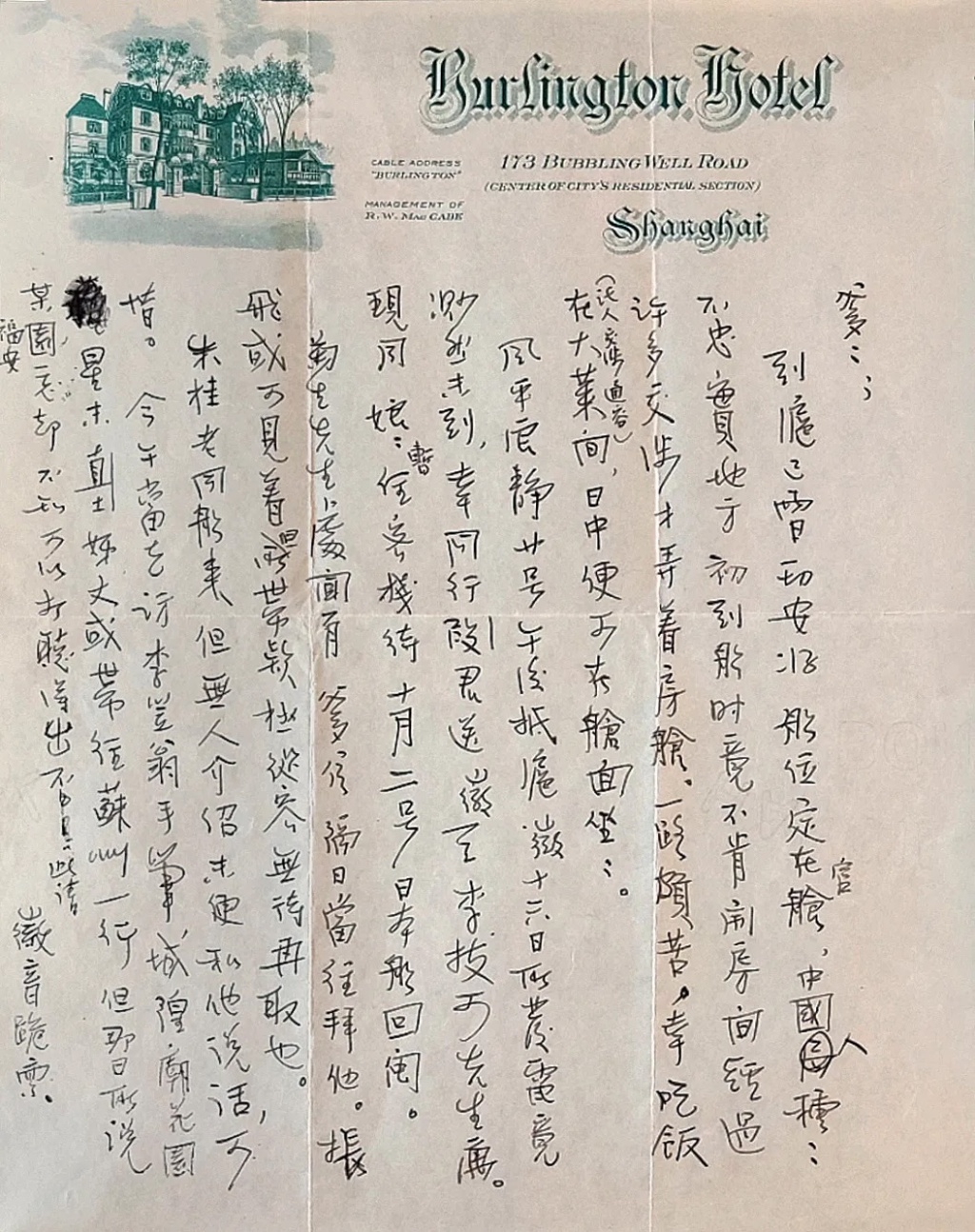

在虹口,趣看美术馆的“栋梁——梁思成林徽因学术文献展”以梁、林为代表,讲述中国第一代建筑学者的生命与理想。这对伉俪不仅在1930年代开创了中国建筑史研究的学术体系,也参与了多个重要城市规划和建筑保护项目。展览中不少文献资料呈现了梁、林与上海的渊源。比如,1928年9月,林徽因回国创办东北大学建筑系之前赴福州探亲途中,途经上海时给梁启超的信件。信中她向公公汇报了自己的行程,提到要去城隍庙花园(今豫园),用了当时沧州饭店(Burlinton Hotel,今锦沧文华的前身)的信纸。

林徽因致梁启超信,1928年于上海,梁思成亲属提供

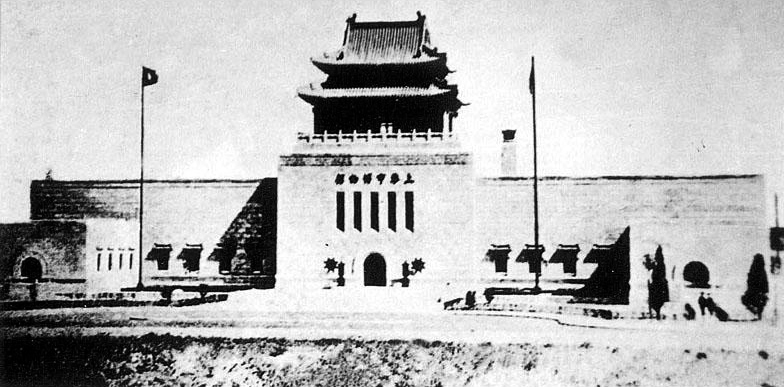

梁思成、林徽因更多与上海的交集还包括1936年4月,由中国营造学社发起,在旧上海市博物馆(现为长海医院影像楼,长海路174号)举办了中国建筑展览会。梁思成作为核心发起人之一出席了展览会,并以《我国历代木建筑变迁》为题进行演讲,林徽因担任陈列组主任。

上海市博物馆旧影

今杨浦区长海医院影像楼(长海路174号,旧上海市博物馆)。 摄影:尹舜

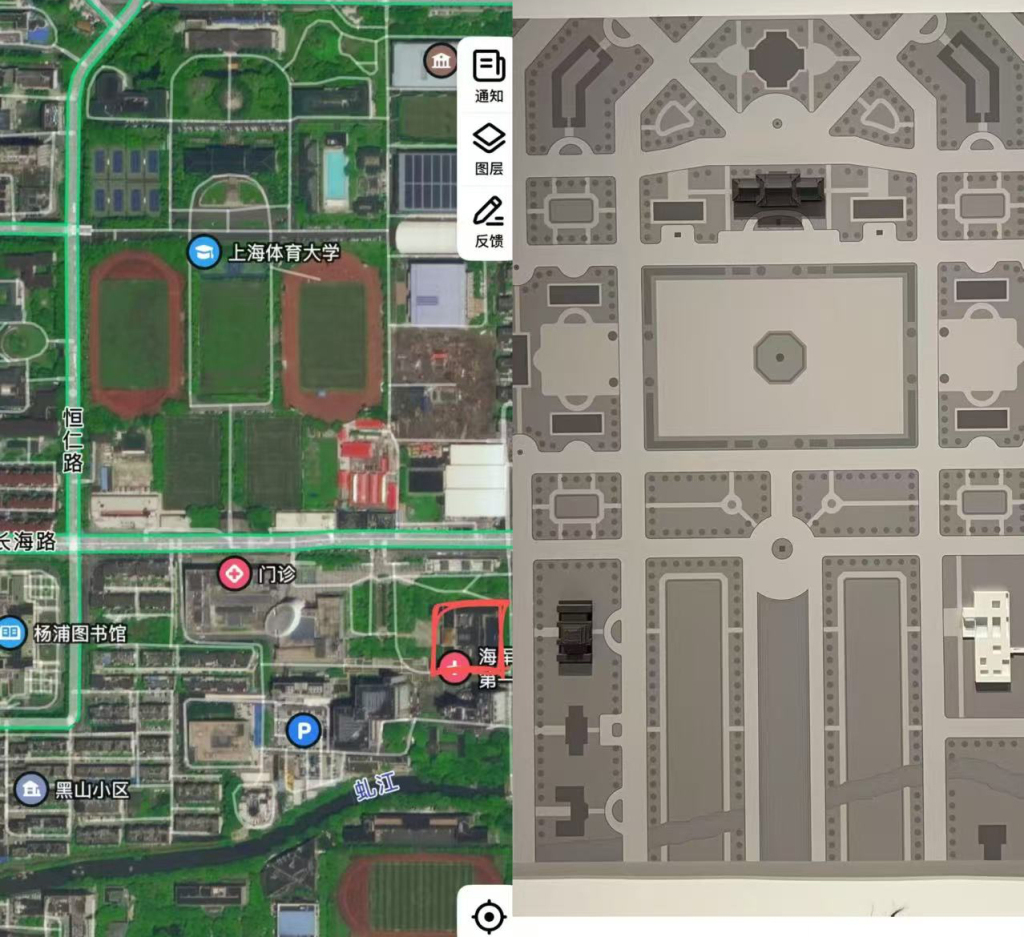

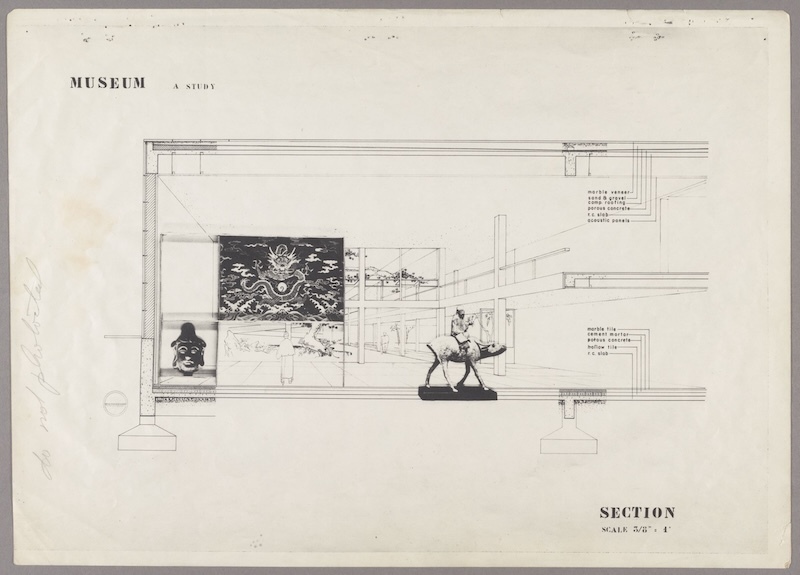

十年之后(1946年)贝聿铭在哈佛的硕士毕业论文设计了一座中华艺术博物馆,选址就在旧上海市博物馆。有别于当时盛行的飞檐翘角式大屋顶,贝聿铭构思出一座扁平方正的混凝土结构建筑,外覆大理石饰面。博物馆展厅围绕景色优美的庭院而建,让建筑和自然环境融为一体。这份早期、未建成的设计与时隔60年的苏州博物馆存在诸多关联。

现上海江湾区域地图(左)与展览中“上海中华艺术博物馆”(1946)位置平面图(右)。对比可见,路网依旧部分保留过去的形态

贝聿铭,《哈佛大学设计学院建筑硕士论文中“上海中华艺术博物馆”设计的剖面绘图》,1946年。由哈佛大学设计学院弗朗西斯·洛布图书馆提供。

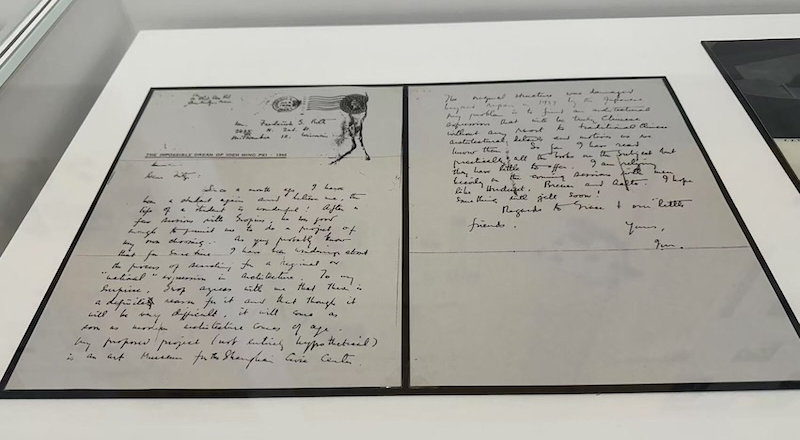

在贝聿铭给同学弗雷德里克·罗斯(Frederick S. Roth)的信中解释其毕业论文设计的初衷:“我始终在思考如何寻求建筑中地域性或‘民族性’的表达……难就难在如何不借助任何我们所熟知的中国建筑装饰元素与符号体系,创造出本质上属于中国的建筑语言。”

贝聿铭致同学弗雷德里克·罗斯的信

这也是20世纪以来,中国几代建筑师的探索。早在2016年和2018年,上海当代艺术博物馆分别推出“市民都会——上海:现代城市主义的样本”和“觉醒的现代性——毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师”探索了上海的城市历史与建筑文化。其中,就包括由赵深、陈植、童寯三位宾夕法尼亚大学校友于1933年在上海创立的华盖建筑事务所。作为当时的“求新派”,事务所摒弃传统大屋顶设计,为上海留下了至今为人称道、且仍在使用的建筑。

“觉醒的现代性——毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师”展览现场,上海当代艺术博物馆,2018年

童寯,《金城大戏院》,现为黄浦剧场,华盖建筑师事务所,1934。童寯家属供图。

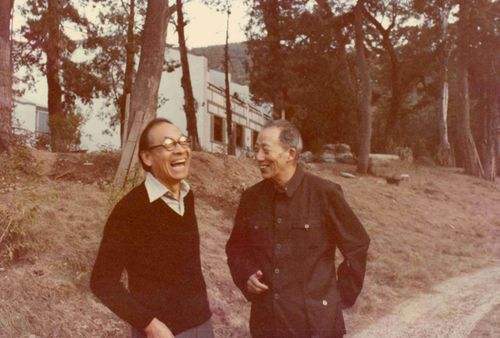

“觉醒的现代性”的策展人童明为童寯之孙。他博士就读于同济,而贝聿铭与同济大学也有着深厚渊源。同济大学教授、古代建筑园林学家陈从周与贝聿铭是至交。两人相识于二十世纪七十年代末,在设计北京香山饭店时,贝聿铭邀请陈从周布置园林景观。

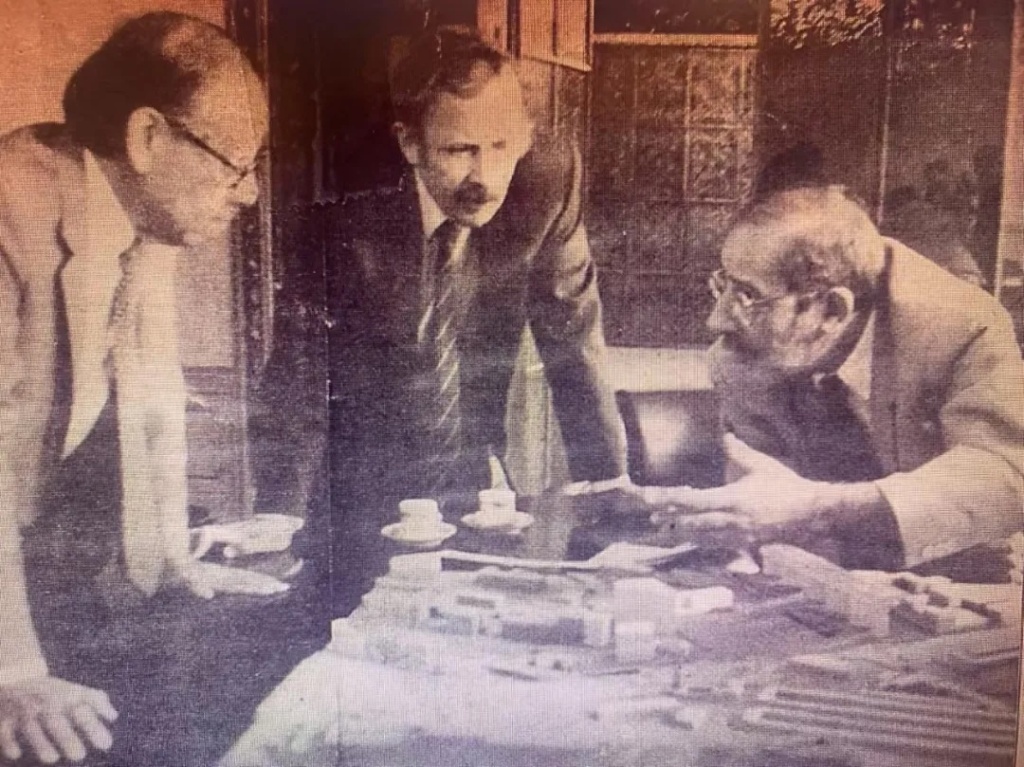

贝聿铭先生(左)与陈从周先生(右)在香山饭店

1981年,贝聿铭首次访问同济大学。1985年10月24日,贝聿铭获同济大学名誉教授证书,这是他在中国接受的第一个名誉学衔。当天,贝聿铭作了题为《谈谈近年来的创作和思想》的报告。他表示,同济大学陈从周、冯纪忠都是自己的好朋友,他希望中国的建筑在吸收国外技术的同时,保持中国的特色,认为“根不能丢”。

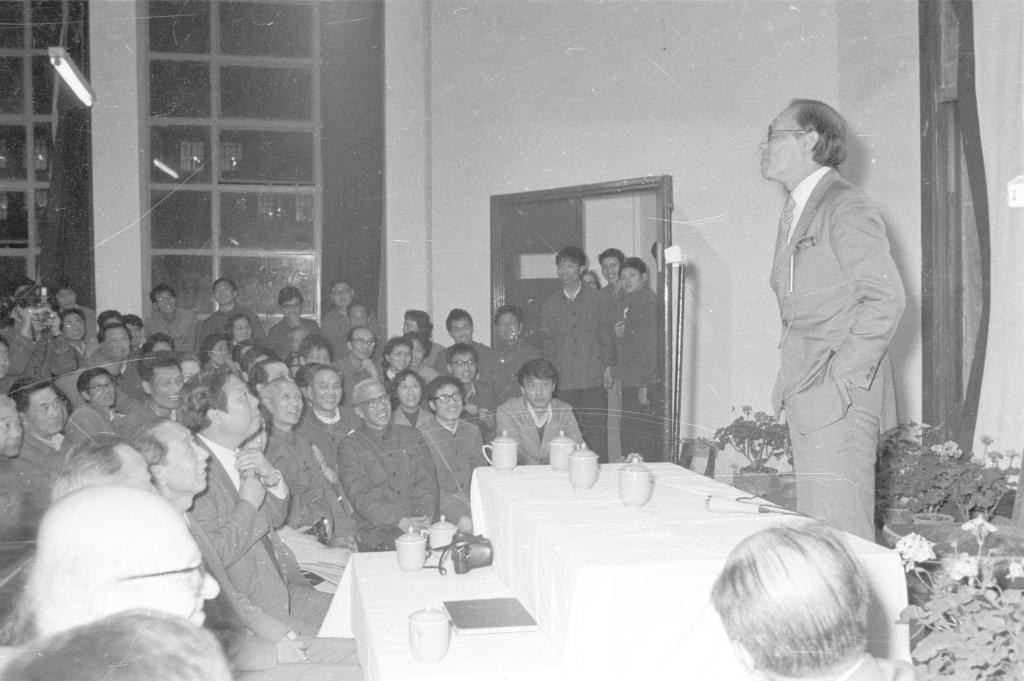

1981年4月25日,贝聿铭先生访问同济大学,与建筑系师生作学术交流。

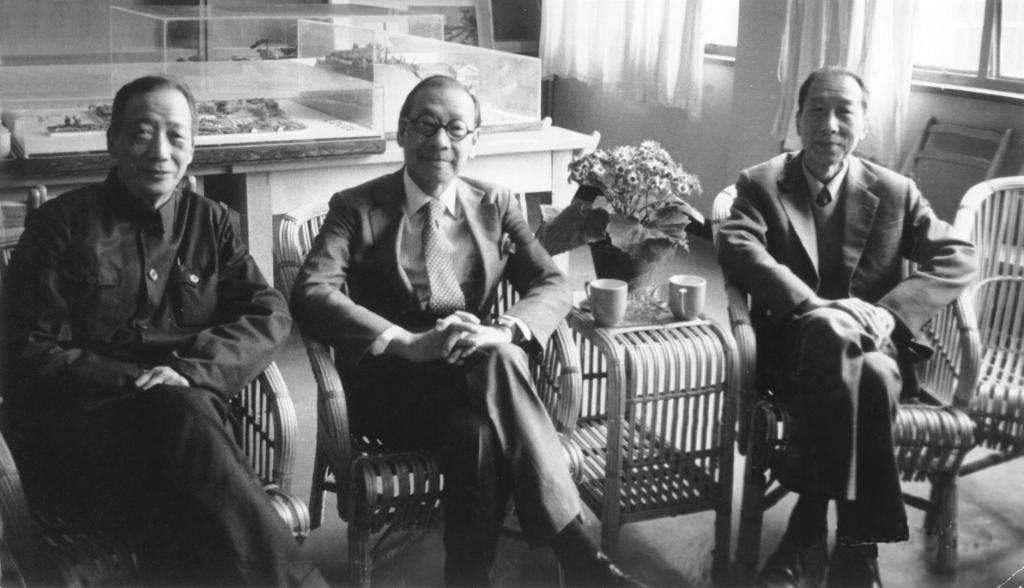

贝聿铭(中)与陈从周(左)、冯纪忠(右)在一起

与巴黎互文,城市发展缩影于“建筑”

在上海松江一隅,1980年代初,冯纪忠先生设计的“何陋轩”可谓“中国性”建筑的第一次原型实验。这一建筑的模型,在西岸美术馆“建造上海:1949年以来的建筑、城市与文化”中陈列,被“建造上海”主策展人、同济大学副校长李翔宁称为“同济现代建构传统的圣地”。的确,初看谦逊、细节隐忍,实则承载着丰富学术与文化底蕴的何陋轩,展现出的正是“建造上海”展想要挖掘的连续性——上海这座城市的建筑与城市文化,既尊重传统,也面向未来。

何陋轩内景

西岸美术馆“建造上海:1949年以来的建筑、城市与文化”展览现场,何陋轩模型

对于展览名“建造上海”,李翔宁的阐述是,“建造”强调过程、参与与延续性。他认为,上海是一座由无数人共同“建造”的城市——不仅包括政策制定者、建筑师、施工者,还有广大市民的日常行为与情感投入。

华东电力大楼及周边航拍,1994年,陆杰

从早年的工人新村、纪念性建筑,到浦东开发开放与陆家嘴的建立,世博会与“一江一河”的开发,这些建筑与街区不仅是空间节点,也是社会记忆场所。如果说,当年的陆家嘴塑造了城市意象,那么如今,随着“一江一河”沿岸公共空间的持续开发,城市空间不仅美观,更真正成为市民游客便利使用的生活场域。无论是苏州河沿岸,还是西岸区域内的文化、休闲、餐饮设施,让公众流连其中,其空间质量与伦敦、巴黎等国际滨水区相比,并不逊色。这是当代上海文化创造力的体现。

艺术家丁乙公共艺术作品《光塔》,为落地杨浦滨江第21件公共艺术作品。 Art Pioneer Studio 供图

2021年,西岸美术馆曾与蓬皮杜中心合作展览“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”,讲述着作为世界之都之一的巴黎,何以成为世界性的模范城市。展览将二战后新一代现代建筑师,以及伦佐·皮亚诺、让·努维尔、安藤忠雄、弗兰克·盖里、雷姆·库哈斯等国际建筑大师的现代城市图景构想浓缩其中。展览中的部分建筑师的建筑作品亦落地上海,同时,他们也参与了上海历史街区的改造。

洛克·外滩源,资料来源:戴卫·奇普菲尔德建筑事务所

西岸美术馆“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”展览现场,2021年

与之呼应,上海当代艺术博物馆(PSA)作为国内最早将建筑和城市纳入展示和研究范畴的当代艺术机构。通过20余场建筑师的研究性展览(“城市与建筑研究系列”),展示让·努维尔、伦佐·皮亚诺、矶崎新、伊东丰雄、坂茂等普利兹克获奖建筑师在当代建筑领域的成就。

“让·努维尔:在我脑中,在我眼中……归属……”展览现场,上海当代艺术博物馆,2019年

对于上海而言,无论就历史文化建筑保护、工业遗存活化、城市更新的规划、建设与管理,还是城市美学、理想的城市生活环境等诸多议题,这些建筑师带来在巴黎、东京的实践均提供了参照和启示。

“摩登巴黎1914—1945:建筑、设计、电影、时尚”展览现场,上海当代艺术博物馆,2023年

2023年夏天,上海当代艺术博物馆(PSA)举行的“摩登巴黎1914—1945:建筑、设计、电影、时尚”讲述了两次世界大战之间飞速发展的巴黎,以及正在现代化进程中的实验与争论。这对应的正是展览“觉醒的现代性”中的上海,这样的上海,被李欧梵通过对文学、电影的讲述,记录在《上海摩登》之中,也在张爱玲的文字和展览“市民都会——上海:现代城市主义的样本”中凝固。

“市民都会——上海:现代城市主义的样本”展览现场,上海当地艺术博物馆,2016年

上海与巴黎在城市历史文脉、地缘文化、城市精神和价值观、社会生态等方面息息相通。当下上海,在不同历史阶段吸纳、转化全球潮流,在一个延续百年的全球都市网络之中,构建出独特的城市经验和文化理念。

西岸美术馆“建造上海:1949年以来的建筑、城市与文化”展览现场,西岸美术馆,摄影:Alessandro Wang

今年6月,普利兹克建筑奖执行主席曼努埃拉·卢盖·达祖(Manuela Lucá-Dazio)来到上海西岸,这是她第五次来上海,她将上海视为连接中国与世界的桥梁。“上海不仅是建筑展示的平台,更是建筑实践、教育、对话和创新的发生地,它不断吸收国际经验,又以中国方式做出回应。”达祖从建筑和城市层面评价说。

一同来沪的西班牙马德里理工大学建筑学院院长曼努埃尔·布兰科(Manuel Blanco,曾任西班牙国家建筑与城市规划博物馆首任馆长、第10届威尼斯建筑双年展西班牙馆策展人)则将“建造上海”等展览视为“呈现了多元建造方式和本土建筑师的独特回应方式,打破了西方预设的统一范式,呈现出‘百花齐放’的活力”。他还特别提到:“学术与文化的互动,正是上海能够在全球建筑语境中保持开放与生机的原因,也是值得自豪的城市特质。”

上海当代艺术博物馆2017年带来普利兹克奖得主、日本建筑师伊东丰雄全球首次回顾展“曲水流思”,展出伊东丰雄建筑设计事务所自1971年成立以来所有重要作品。图为展览现场。

回顾这些以城市和建筑为主题的展览,像是在时空褶皱中,建立起一座座“隐形建筑”——它们以展览为形式,以建筑为线索,以上海为场域,让梁思成笔下的“中华营造之精义”、高迪的“有机构造”、西扎的“光之诗意”,以及贝聿铭对“东西融合”的执着,在此刻交汇、重叠,仿佛是建筑史本身,被安置于上海这个巨大的展台之上。

如果说城市是一座不断生长的建筑体,那么这些展览将建筑视为综合社会装置,从生活经验和身体尺度切入,探讨个体与空间、机制之间的错综关系。展览本身也像是一种“建造”行为——在城市中,建筑定义着我们与空间、时间、记忆和未来。

“贝聿铭展”落幕日的展厅。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《观察|多场建筑展为上海注入城市建设新思考》

京ICP备2025104030号-29

京ICP备2025104030号-29

还没有评论,来说两句吧...