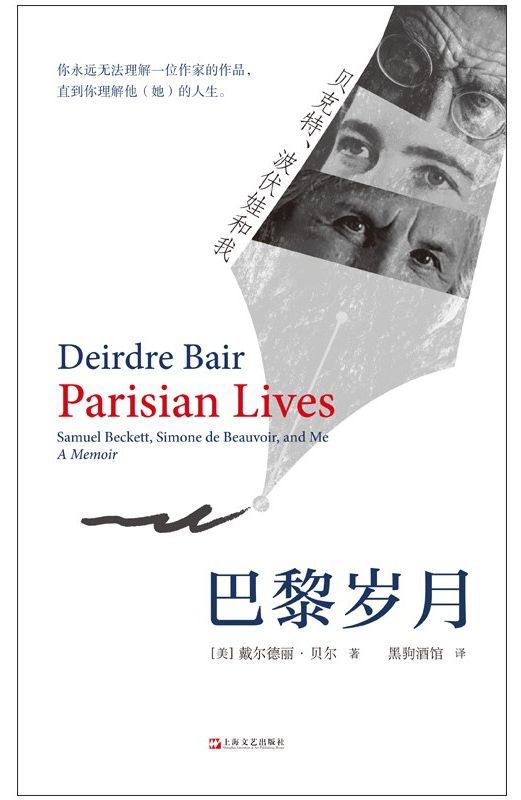

2022年,借了戴尔德丽·贝尔(Deirdre Bair)的《巴黎岁月:贝克特、波伏娃和我》,刚开始没静下心,读不进去。第二次捡起书再读,就很难放下,一口气读完了。今年,活字文化出《巴黎岁月》的中译本,译文畅达,让我重温了曾经的感动。

戴尔德丽·贝尔,美国传记作家,曾凭《塞缪尔·贝克特传》获得美国国家图书奖

《巴黎岁月》2019年在美国初版,是一本关于贝尔写作生涯的半自传体回忆录;揭示一个记者出身、误打误撞开始写传记的生手如何在几乎孤立无援的情况下,完成两本重量级传记的过程。书问世即获普遍褒扬,很重要的一个因素是此书涉及两个名声如雷贯耳的大家:诺奖得主、爱尔兰作家兼剧作家塞缪尔·贝克特,和哲学家兼女性主义先驱之一西蒙·德·波伏娃。贝尔是两位巨擘的传记作者。她人生的华年因为和这两本书紧密纠缠,成了最为动荡的岁月。自贝尔27岁始,每本传记耗时七年完成,几乎十年磨一剑地钻研两个深邃多面的灵魂,非常人可为。

《巴黎岁月》其实在讲一个女性学者和写作者的生存故事。她写自己如何在20世纪70至80年代“厌女症”严重的法国知识圈被冷眼相待;在学术界被男性同行排挤;又如何在采访中一次次被拒绝、误解甚或羞辱。她坚忍着记录下一切。写传记,贝尔以严谨的记者职业素养和学者的学术态度对待信源,努力得近乎执念地接近真实。她成为集人妻、人母、教授、记者、传记作家身份为一体的多功能角色,常在凌晨四点起床写作,因为白天要照顾孩子、备课、改论文。“我不是在巴黎的咖啡馆里沉思,而是奔波在厨房和洗衣房之间。”读到这些,有过媒体和研究领域经历的自己,很难不共情。

贝尔和贝克特的关系,是本书最让人着迷的部分。极为在意隐私又令人难以捉摸的贝克特答应让无名小卒贝尔写传记,条件是“不能告诉任何人我同意”。他们1971年第一次见面时,贝克特对她说了那句后来广为流传的话:“我不会帮你,也不会妨碍你。我的亲友会协助你,而我的敌人很快会找到你。”("I will neither help nor hinder you. My friends and family will assist you and my enemies will find you soon enough.")听似许可,实含警告。最难的是贝克特不让她在采访中做笔记或录音,前数码时代,一切口述靠她采后追记。贝尔接受了挑战,开始了长达7年的资料搜集和采访。书中写到,某次她刚从贝克特那里拿到一些信,在学术会议上却被一群贝克特学者(霸)围攻,有人当面骂她是“bitch”(贱人)。她没有反击,只默然承受。至于暗示她靠和剧作家上床获得写传记机会的谣言,不少,她也一律不作回应。

她表示:“我只是低头听着,咬紧牙关。”她清楚,在那个环境里,沉默是金,任何反击都会被当作“情绪化”或“自证其罪”。她说:“我不想让他们有机会说我‘反应过度’。”

几十年后,贝尔终于在《巴黎岁月》中提及这些往事。为什么这时才提?是因为“太多关于我和他们的故事被扭曲了,我想把事情讲清楚,让后人自己判断我是不是一个可靠的叙述者”。原来《巴黎岁月》乃虽迟必到的“正名”和洗冤录啊。

我呢,正是在读完《巴黎岁月》之后,好奇心大起,迫不及待去图书馆找两本传记。奥克兰图书馆只有一本馆藏《塞缪尔·贝克特传》在地下室,不可外借。电子版也不可得。无奈,只好先借了波伏娃传记。

贝尔十分尊敬她写的两位传主。她认为自始至终和贝克特保持客观距离是传记成功 (即接近真相)的关键。两相比较,贝尔对波伏娃感情更深,她们的关系更复杂、更放松,却也更微妙。

贝尔完成《塞缪尔·贝克特传》的时间是1978年,被当时蜂起的嫉妒与恶意搅扰得不想再动笔写作。当面临生计压力,不得不继续下一个项目时,她起意要写个完美驾驭事业与生活的女性楷模,波伏娃便是她眼中的不二人选。波伏娃一开始对她很冷淡,甚至误叫她“Darred”(戴丽德)。然而,是缘分躲不掉:波伏娃和贝克特住同一街区却互相憎恶;波伏娃在读完贝尔写的贝克特后,对《塞缪尔·贝克特传》赞赏有加,也很快就接受了贝尔的采访请求,还坚持要她“既做笔记也录音”。不过,波伏娃的开放是有条件的,她希望贝尔只是她的传声筒,把她想说的内容整理好、润色一下,原封不动地传出去。

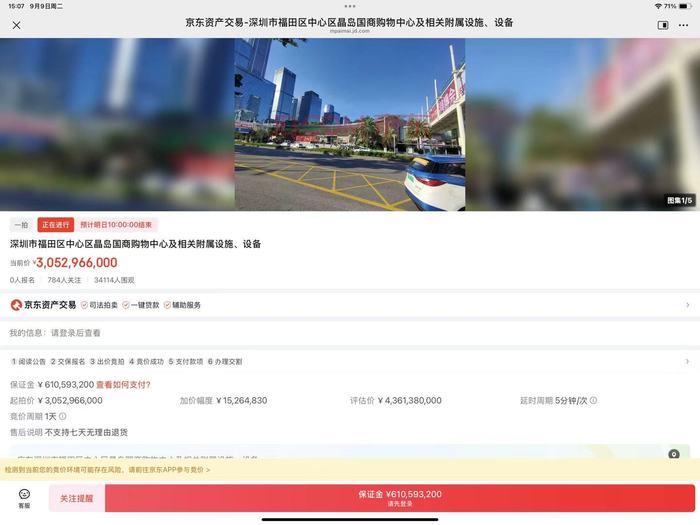

《塞缪尔·贝克特传》1978年版

出版于1990年的《西蒙·德·波伏娃传》是一本700多页的大书。贝尔费时五年采访波伏娃,传主却在书即将出版前病逝。贝尔当即决定对初稿大改,又花两年才完成全部写作。这本书于是同一般传记迥异,无大胆假设,但精心求证,仿佛一场无所不包的漫长对话,有温度,细致翔实,也不免落入絮叨,读得人精疲力尽。读书过程中,常会冒出感慨:贝尔成为传主“传声筒”的预期没有变成事实,一生强势的波伏娃若泉下有知,不晓得会大为光火不?!

《西蒙·德·波伏娃传》1990年版

《西蒙·德·波伏娃传》中提到有一次波伏娃突然情绪爆发,对贝尔大喊着提到她和养女西尔薇为外界议论的关系,贝尔没有在正文中大肆渲染,只在脚注里轻描淡写地点了一句:“她的性身份是复杂的。”这种克制令人佩服。

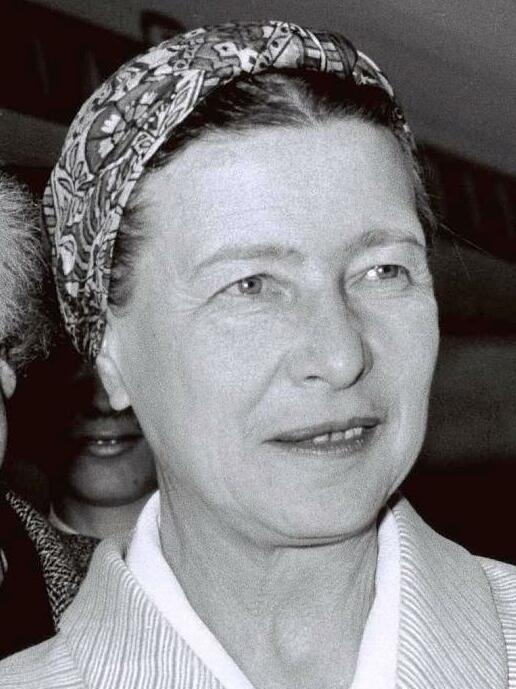

贝尔在写波伏娃传的过程中认识到人生的完美楷模不再。先后读过贝尔的两本书,我对波伏娃的看法也发生了很大变化。学生时代我曾奉她为女性主义灯塔,但贝尔让我对人性丰富的灰度有了实在的理解,看到这位至今光彩夺目的20世纪女杰的另一侧面:一个政治态度暧昧,私人生活矛盾重重且知行不一的波伏娃。尤其是波伏娃对“萨特的女人”的态度解构了我的固有认知。她鼓励一个个女子献身萨特,自己则在情感上保持距离,甚至说她冷酷亦不为过。于波伏娃而言,为一个天纵英才萨特君,牺牲弱小女性无可厚非,弃舍自己同美国作家阿尔格伦的真爱也是必要。理论上的女性思想解放者波伏娃,乐于安排“王的女人”,成了实践中的控制狂、情感的掮客和不平等性关系的推手。贝尔在传记中列举事实,未替波伏娃辩护,亦未批判她,仍是一以贯之的克制。

西蒙·德·波伏娃

在油管上听晚年贝尔回曾经任教的学院作演讲,回忆曰:“我不是文学评论家,也不是哲学家,我只是一个记者。我做的事情,就是问问题,然后听他们怎么回答。”她说这句话的时候已年届八旬,声音不大,稳稳当当。不把自己放在“作者”的位置二创或猎奇,始终守住“记录者”的角度;坚持、克制与诚实,是她的作品之所以动人的基础。这种谦逊而不懈求实的专业态度,在如今人们争相表达、尤其为证明“女性表达”和“女性力量”而不惜变表达为表演的浮夸时代,显得古朴而珍贵。

我爱读《巴黎岁月》,因为它正是那种“以书注我”的书,可以多角度切入,读出丰富的意味。它关乎写作,关乎学术操守,关乎生存,关乎历史,关乎话语权,关乎记忆,关乎女性意识,关乎成长认知。

读完《巴黎岁月》,最好接着读贝尔写的波伏娃和贝克特传记,彼此印证,有意思得很。贝尔一生共出版了七部传记和一本回忆录,涵盖自贝克特、波伏娃、荣格、安娜伊斯·宁到阿尔·卡彭等极具争议和复杂性的人物。她的传记作品以严谨的方法、对传主的尊重以及不妥协的写作伦理著称,屡屡获奖。《塞缪尔·贝克特传》获得1981年美国国家图书奖,是当年最具影响力的文学传记之一。《西蒙·德·波伏娃传》被《纽约时报》评为年度最佳图书之一,尽管在法国学界引发争议,但在英语世界被认为是最全面、最具资料价值的波伏娃传记之一。

戴尔德丽·贝尔2020年去世。《巴黎岁月》恰成她生之终章。

岁月有涯,感激有她的书让我们不拘于岁月,识得无涯人生。

《巴黎岁月:贝克特、波伏娃和我》,【美】戴尔德丽·贝尔/著 黑驹酒馆/译,上海文艺出版社·活字文化,2025年8月版

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《《巴黎岁月:贝克特、波伏娃和我》:写他们,也写自己》

京ICP备2025104030号-29

京ICP备2025104030号-29

还没有评论,来说两句吧...